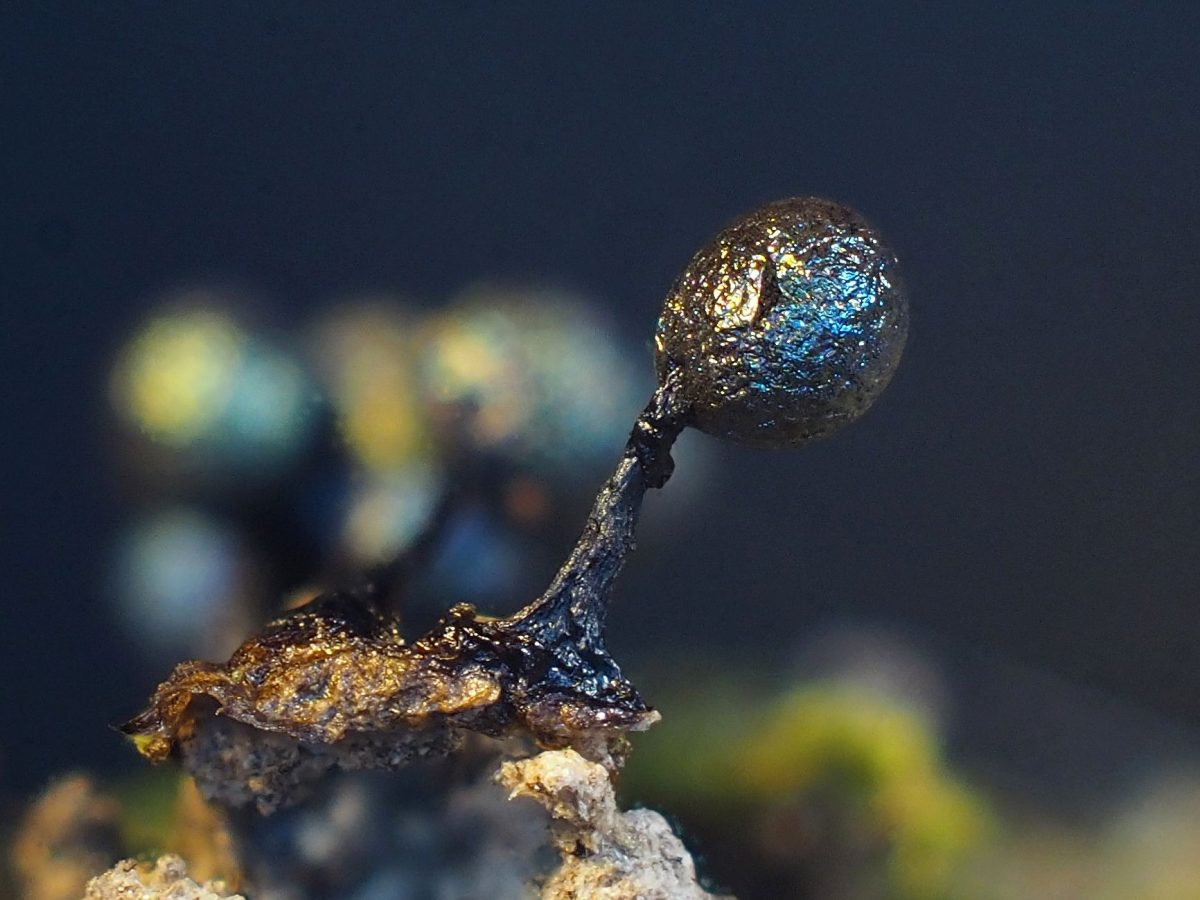

ヒモルリホコリ

ルリホコリ属の仲間は、しばしば金属光沢や真珠光沢を発し非常に美しい。変形菌の中でも美しい一群として、人気の高い仲間だと思う。

変形菌に興味を持つようになって、一度は図鑑で見るルリホコリの仲間の実物を見てみたいと思いながらも、なかなか見つけることができずにいたが、ようやく普通種のツヤエリホコリというのを初めて見つけた時の感動は忘れられない。

ツヤエリホコリ→ https://www.tajima.or.jp/nature/193481/

ツヤエリホコリ(ゴールド)→ https://www.tajima.or.jp/news/194798/

一昨年の春には、雪解け時期に現れる好雪性変形菌の一種であるヒカリルリホコリを見る機会に恵まれた。この時は、好雪性のルリホコリとしては但馬での初確認であった。

ヒカリルリホコリ→ https://www.tajima.or.jp/nature/others/207284/

そして昨年の10月には、秋に発生するルリホコリに出会うことができた。今回は秋に発生するルリホコリの一種であるヒモルリホコリについて報告する。

但馬地域での秋に発生するルリホコリの仲間については、ルリホコリ(Lamproderma columbinum)を桝岡望氏が朝来市で確認されているが、私はまだ見つけたことがない。10月に入って、いろいろなところをルリホコリ狙いで探して回った。

10月15日新温泉町上山高原、標高約1000mの池のほとりのブナの倒木。コケが蒸したブナ倒木の樹皮、いかにも変形菌がおりそうな環境に、白い未熟の子実体が発生していた。

ヌカホコリかケホコリかもしれないと思いながらも、連れて帰って成熟させてみると、やがてルリホコリの一種らしきものになった。

「日本変形菌誌」(山本幸憲 日本変形菌誌製作委員会2021年)により種の同定を試みる。

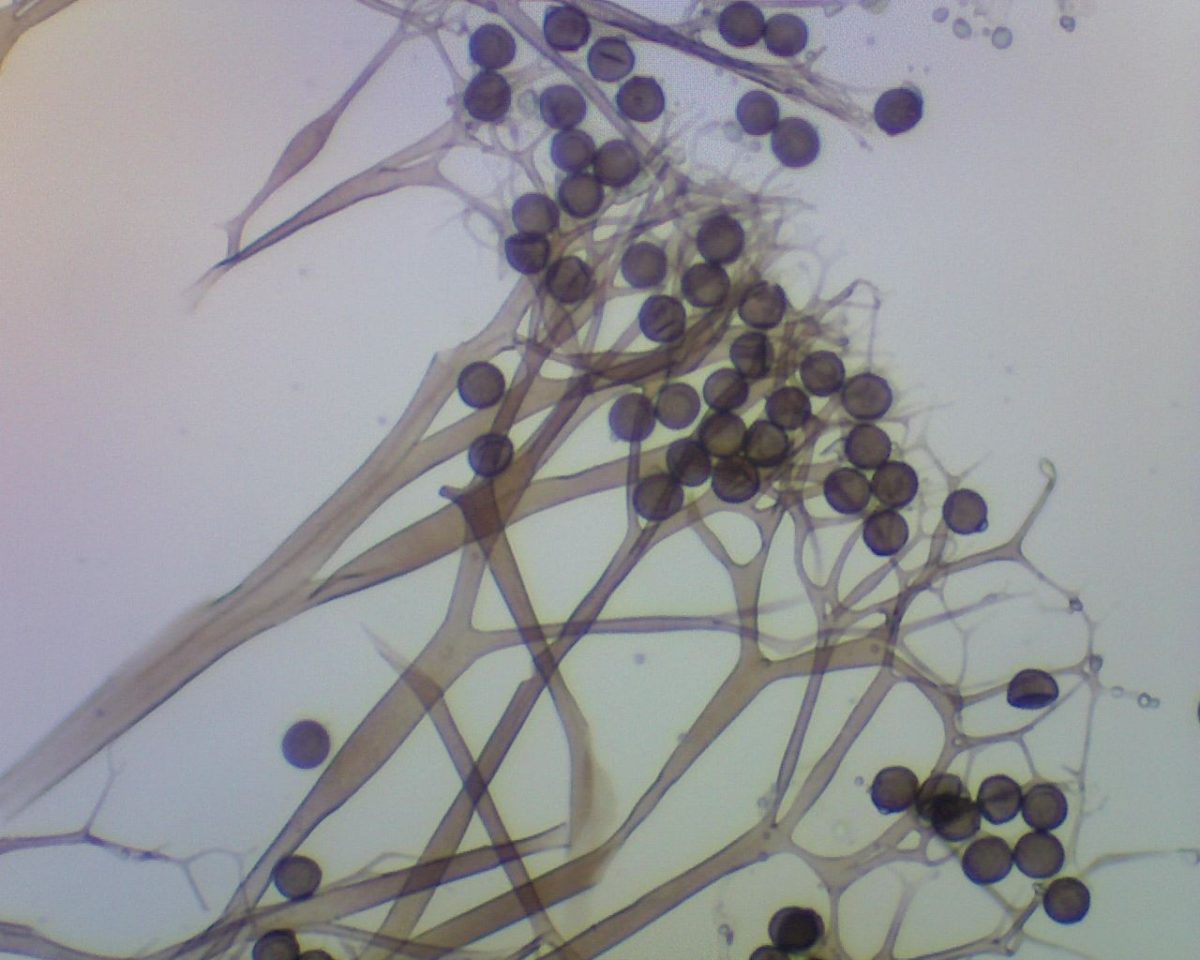

非好雪性で、針葉樹ではなくブナの倒木から出ており、検鏡してみると胞子が14μ程度、細毛体は白ではない、柄は子嚢の直径と同長程度かより短い、細毛体は幅広い板状で幅5μm程度。検索表をたどると、ヒモルリホコリ(Lamproderma latifilum)にたどり着いた。

細毛体が板状というのはよく分らなかったが、日本変形菌誌のイラストとそっくり特徴が一致しているのでヒモルリホコリと同定した。

暗紫褐色、金属光沢や真珠光沢を帯び、非常に美しい。10月15日に採取し連れて帰った白い未熟の子実体は急激な環境の変化のためか、柄が短く子嚢壁の凹凸が大きい状態に成熟したように思われる。

10月31日、11月13日に採取した現地で成熟した子実体については、子嚢壁の凹凸がより穏やかである。

どちらも美しいが、後者の方が本来の姿であろう。

採取直後よりも数日後の乾燥した状態の方がより金属光沢が出て美しくなっていた。

ヒモルリホコリ、単子嚢体型、群生し、有柄で高さ1㎜程度、秋に生木または腐木のコケに稀。