粘菌の子実体は数ミリ以下の小さなものが多いが、クダホコリ属のものは1㎝を超えるものがほとんどで、肉眼でも容易に確認できる。中でもこのオオクダホコリは20㎝を超えることもあり、大きさでは粘菌の親玉と言っても良いかもしれない。

しかし、粘菌の図鑑や書籍の中でオオクダホコリについて詳しく紹介されていることはほとんどなく、写真を見つけることも困難である。そのため、僕の脳内粘菌リストにオオクダホコリは入っておらず、山中で初めて出会ったときに、「こいつはオオクダホコリかも」、とは全く思いも及ばなかったのだ。

一目で連想したのが「フンホコリ」。フンホコリは、大きくても20㎝までであることや、若い時は黒色でやがて褐色となるようだが、こいつは20㎝をはるかに超えていたし、赤褐色で次の週に見に行くと黒くなっているなど色の点で少し違和感があった。とはいうものの他に思い浮かぶものもなく、たぶんフンホコリなのであろうと思っていた。ネットの粘菌グループで紹介したところ、数か月後にベテランらしき方から「色具合を見る限り、これはフンホコリではない」、との指摘を頂き、その流れでようやくオオクダホコリの存在に気付くに至ったのだ。

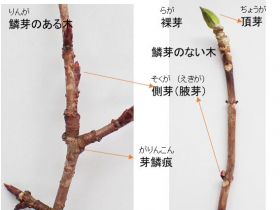

べたっと倒木に張り付いている形は、アミホコリ科のフンホコリ属、ハシラホコリ科のハシラホコリ属、ドロホコリ科のドロホコリ属・クダホコリ属、モジホコリ科のススホコリ属などが考えられる。ルーペで拡大して丁寧に見てみると、胞子の入った一つ一つの子嚢は密着しているが完全に一体化はしていない、「擬着合子嚢体」という形である。よって、着合子嚢体のドロホコリ属やススホコリ属ではなく、ハシラホコリ属か、クダホコリ属、もしかしたらフンホコリ属ということになる。フンホコリ属は基本的に着合子嚢体だが稀に擬着合子嚢体の場合があるらしいというからややこしい。

次に判断基準となるのが胞子の型。先日、自宅の顕微鏡環境が充実したので、こいつの胞子をじっくりと見ることができたのだが、果たして網目型であった。すなわち、細かいいぼ型のフンホコリ属、とげ型のハシラホコリ属ではない。よって、残されたクダホコリ属ということになる。

400倍をデジタル接眼レンズで撮影。胞子に幅があるためピントの合う範囲が狭いので、少しピントをずらして撮影している。全体が網目であることが分るかと思う。

あとは、クダホコリかオオクダホコリかという点に少し疑問が残るが、クダホコリは胞子の約3/4が帯状網目型であり、オオクダホコリはほぼ全体が不均一な網目型とのことなので、オオクダホコリということになる。また、大きさから言ってもオオクダホコリで間違いないだろう。ちなみにオオクダホコリであることを判断するもう一つの決め手は子嚢の中央部に擬細網体(擬軸柱)があるかどうかなのだが、それを見る能力は私にはない。

くどくどとオオクダホコリと同定した根拠を述べてきた。詳しい方が現物を見ればすぐに判断できるのであろうが、ネットつながりで教えて下さるような詳しい方はごく限られているし、写真だけで断定してもらうことは不可能であるのが実情である。

粘菌は子実体の時は非常に小さいものが多いが、変形体の時は十分に目視できる大きさの生き物である。そんな生き物であるのに、但馬にどんな粘菌がいるのかさえもまだ分かっていないのだということを知っていただければと思う。

一週間後。雨に打たれて、濡れた状態。真夏でもあり、かなり腐敗が進んでいる。悪臭はないが、どろどろの黒い液も滴っている。形はしっかりしているので標本を採ることはできた。