前回はウツボホコリ属のタイプ種であるウツボホコリについて書いた。

今回はウツボホコリと紛らわしい種の一つと思われるウスベニウツボホコリについて書いてみたい。

幸いウスベニウツボホコリについても専門家による同定済の標本を二つ確保できているので、それなりに記事内容の信頼性も確保できるのではないかと思う。

ウスベニウツボホコリ。子実体は単子嚢体型で、緩く束生するか群生し、有柄で高さ1~3㎜程度。伸長して高さ5㎜程度まで。子嚢は卵形または短円筒形で肉色、退色して淡褐色、直径0.2~0.3㎜。杯状体は小さい皿型。柄は短く高さ0.2~0.5㎜程度。細毛体は管状で分岐連絡し網を形成、網目は小さくて、杯状体に強く付着する。細毛体糸は直径3.5µm程度、疣状突起が密に緩く螺旋状に並び、突起の先端は四角形、V字形、金槌形。胞子は微かな疣型でより大きな疣が散在し、直径6~8µm。おもに夏に腐木上にやや稀。

手持ちの標本や、写真などを見ながら、「日本変形菌誌」(山本幸憲 日本変形菌誌製作委員会2021年)の分類基準、検索表に基づいて同定作業を進めてみる。子嚢壁は上部まで残存しているものではなく「基部のみ残存性」で、細毛体は杯状体から容易に脱落はしないので「強く付着する」ということになると思われるので、ウツボホコリ属の検索表のC「子嚢壁は基部のみ残存性。細毛体は杯状体に強く付着。」に該当すると判断できる。さらに子嚢は桃色または赤色を帯びており、顕微鏡で胞子を見れば、胞子の直径が6.25~7.5µmなので、検索表から該当するものを探せば、ウスベニウツボホコリ、ウツボホコリ、コウツボホコリのどれかであることが分かる。

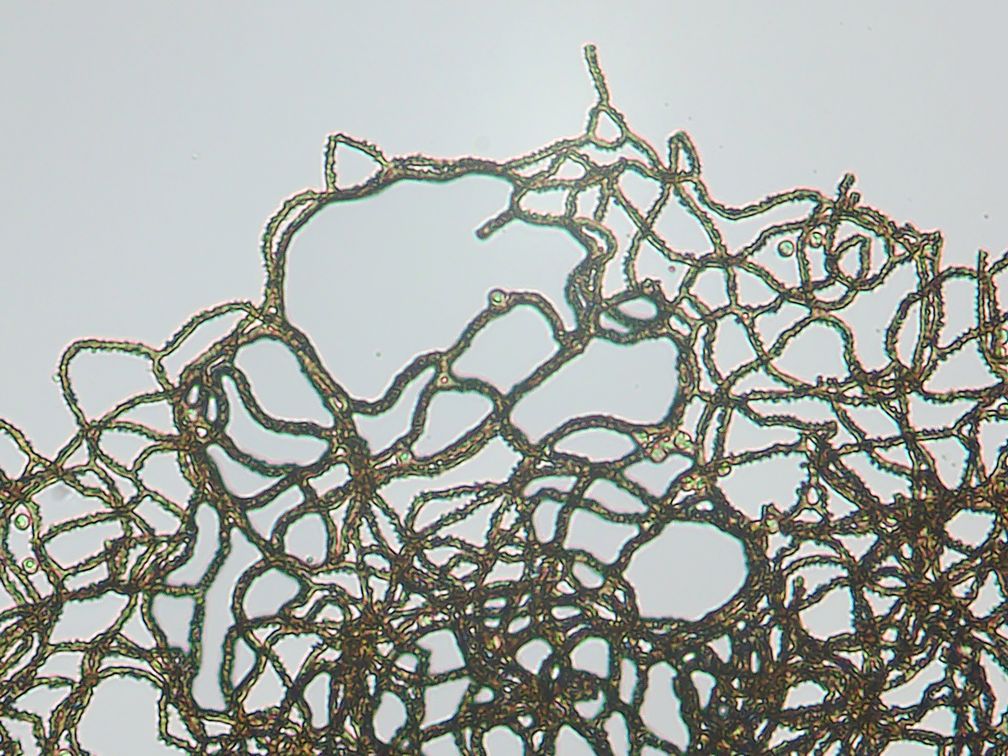

*写真:子嚢壁は残存しておらず、桃色または赤色を帯びており、あえて言えば肉色であり退色して淡褐色となっている。

もし子嚢が肉色であれば、この時点でウスベニウツボホコリということになる。しかし、「肉色」と書かれていても実際にはどういう色合いなのかはっきりとわからない。日本変形菌誌には、赤色、桃色、肉色、淡赤色、橙色、退色して褐色など様々な表現が用いられているが、私なりに解釈するとウツボホコリは赤が強く、コウツボホコリは桃色から淡赤色で、ウスベニウツボホコリは生肉のような色合いを持っている。しかしどれも鮮度が落ちるとともに先端部から退色して色抜けしていき、淡褐色へと変色していく。私の観察からの見解になるが、退色が進んでからもウスベニウツボホコリはうっすらと基部を中心に肉色が残存しやすいのが特徴であるように思う。いずれにせよ判断は難しいので、子嚢の色だけで種を確定するのは無理だと言われても仕方が無かろう。

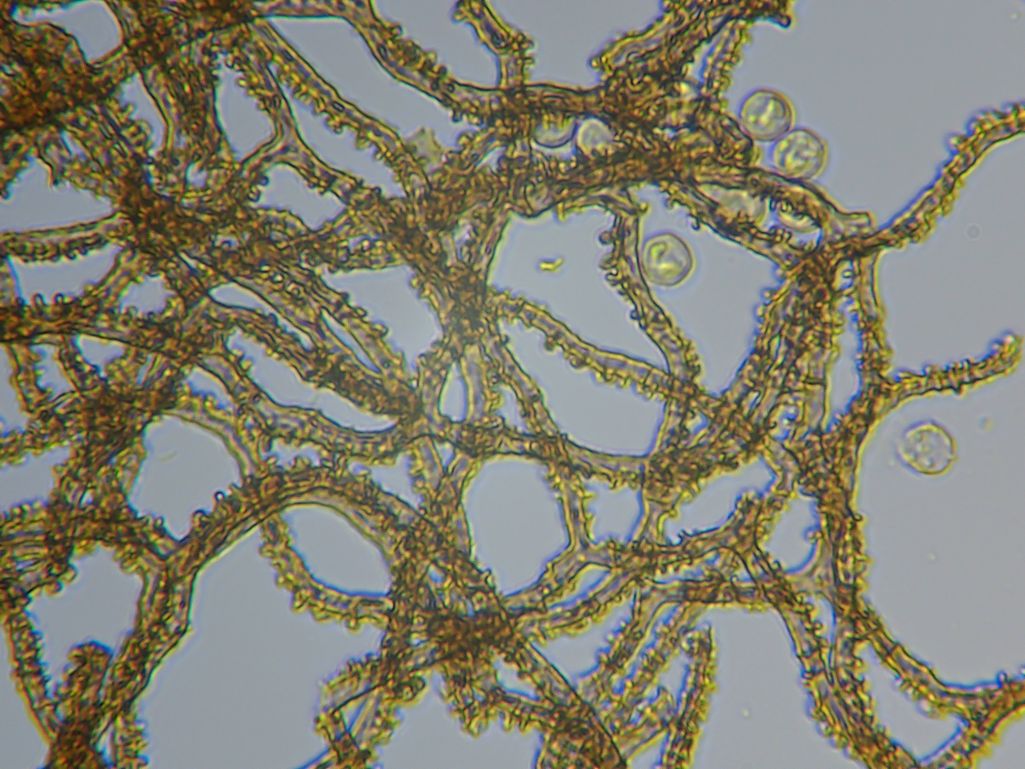

*写真:子実体は緩く束生するか群生している。

次に見るべき点は、子実体の発生の仕方である。ウツボホコリは群生または密生、稀に散生。コウツボホコリは群生から密生し、稀に散生。ウスベニウツボホコリは緩く束生するか群生。つまりこの基準も区別をつけるのは困難ということであるが、あえて言うとウスベニウツボホコリは緩く束生する傾向があるということである。あくまでも参考程度にしかならない判断基準である。

さて、比較的簡単に観察することのできる、「子嚢の色」、「子実体の発生の型」、「子嚢壁の残存性」、「細毛体の杯状体への付着度」、「胞子の直径」から、ウツボホコリ、ウスベニウツボホコリ、コウツボホコリの3種までに絞られたが、ここからが難しくなってくる。さらに種同定を進めるためには細毛体糸の紋の形状を調べてみることが、有効な判断基準を得ることになると考えられる。

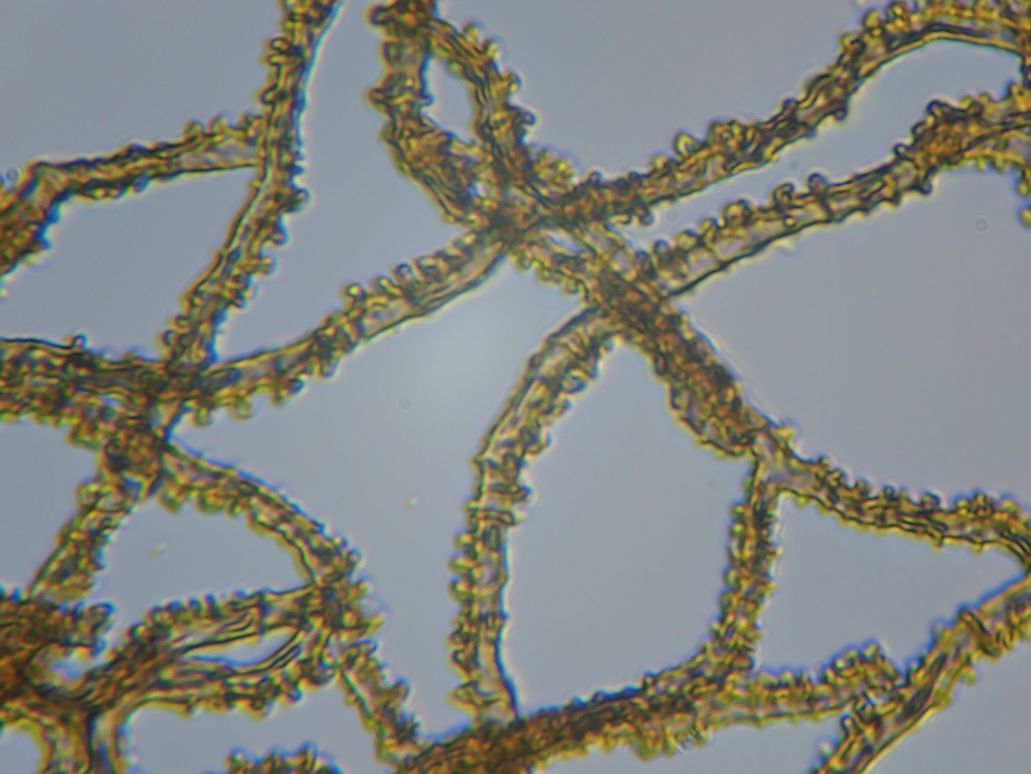

これも日本変形菌誌の記述を私なりに取りまとめてみると、ウスベニウツボホコリの細毛体糸は疣状突起が密に緩く螺旋状に並び、突起の先端は四角形、V字形、金槌形。ウツボホコリの細網体糸は環状、半環状、歯状、または刺状紋がある。コウツボホコリの細毛体糸は環状紋と刺状紋がある。

これらの見分け方もむつかしいが、コウツボホコリの環状紋と刺状紋のみのパターンは単純で明らかに他の2者とは異なっており、これは容易に区別することができそうである。今回の標本は環状紋と刺状紋からなる単純なパターンではないのでコウツボホコリではなく、ウツボホコリかウスベニウツボホコリのどちらかと考えられる。

また、ウスベニウツボホコリの疣状突起の先端部分は、金槌形であるものが多く、ウツボホコリの場合は疣状、刺状、環状、歯状紋が混在しているということは、両者を丹念に比較すれば十分に判別できる特徴といえるのだろう。実際に顕微鏡を見てみると、あくまでも今回の標本についてということになるが、細毛体糸ごとに変化が大きく、どちらともいえない重複部分もあるように見え、かなり難解であるというのが正直な感想である。しかし、手持ちのウツボホコリの標本と比較した限りでは、ウスベニウツボホコリの傾向が強いと判断された。

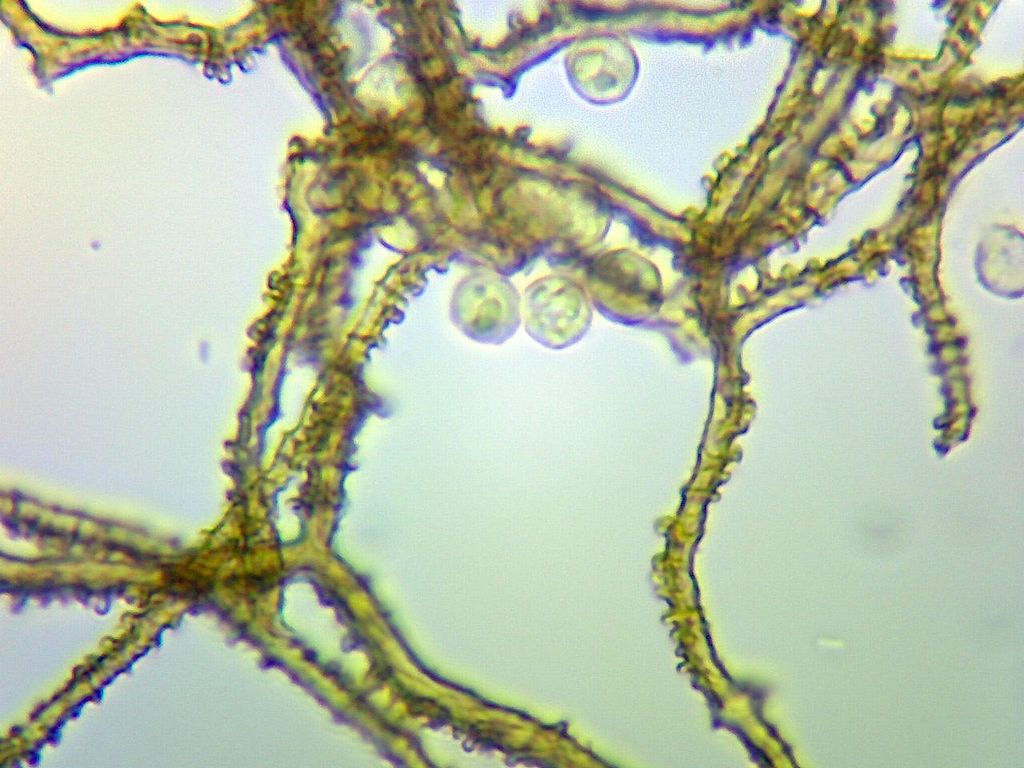

*写真:細毛体糸は疣状突起が密に緩く螺旋状に並び、突起の先端は四角形、V字形、金槌形

さて、くどくどと同定作業について書いてきたが、ゆったりと緩く束生する子実体、ウツボホコリの赤色とは少し違う特徴的な肉色、子嚢壁はほとんど残存せず細毛体は杯状体に強く付着、胞子の直径は6.25~7.5µm、細毛体糸は疣状突起が密に緩く螺旋状に並び、突起の先端は四角形、V字形、金槌形。以上より、ウスベニウツボホコリと同定したのである。

*写真:この写真は2020年9月採取の標本を先日改めて撮影したものであるので、退色により肉色は完全に抜けてしまっている。

全体を通した感想であるが、ウツボホコリかウスベニウツボホコリかの2種までの特定は容易にできるが、最後の一つに決めるのが難しいところである。子嚢が肉色かどうか、細毛体糸の歯状紋の形状、どちらも客観的な判断基準とするには、難易度が高いように感じる。非常に主観的な基準になってしまうが、肉色というものが私の思っている色で正しければ扱いやすい基準であるかもしれない。専門家にも同定していただいた2020年9月採取の標本を今回改めて深度合成撮影してみたが、退色により肉色は全く残っていなかった。つまりこの基準は標本が古くなると役に立たない。