タケシマラン ユリ科

今年もタケシマランの保全活動を行いました。

2021年が最初なので5回目になります。

雪がとけシカが活動する前にタケシマランを守る柵(網)を再建・補修・新設します。メンバーの主力は、鳥取県の方々です。国有林の関係の方、鳥取県の担当課の方やその関係の方々、鳥取大学や鳥取環境大学の学生さんたち、そこに私たち兵庫県の者も参加します。

この網はツルタチツボスミレを覆っている。この規模で山系最大の群落規模と思われる。

この網はツルタチツボスミレを覆っている。この規模で山系最大の群落規模と思われる。

柵は、年々、数が増えて今では20以上あります。タケシマラン以外を囲っているものもあります。

活動を始める少し前あたり、2019年頃には株数は結構あるもののほとんど開花せず、結実は全く見られませんでした。次世代を残せない状況だったのです。

網で守るようになってから、少しずつ開花数が増えていきました。

次の目標は種子です。種子が採取できれば保全のための保険として兵庫県立人と自然の博物館に種子の保存と栽培をお願いできます。

タケシマランは鳥取県希少野生動植物の保護に関する条例に基づき特定希少野生動植物に指定されています。種子も含めて採取が禁止されています。鳥取県などから特別の許可を得て、果実を求めて登ることを続けました。

2023年

17の保護柵の中の3柵で果実が確認できました。各2果実ずつ入っており、5個が赤く熟し、1個はまだ青かったです。各1個、合計3個の果実を博物館に送ることができました。

2024年

開花株は多かったので期待したのですが果実は熟した果実が1個確認できただけでした。数が少ないので種子の採取は行いませんでした。

2025年

果実が少ない年が続くので何か打てる手はないのかと思い、複数の柵で人工授粉を試みました。

効果的な方法も分からないので綿棒で受粉を行いましたが、ランの研究をされている院生さんが持ち歩かれている道具を使って他の方法も試されました。来年に向けて研究してきますと頼もしいことを言われていました。

酷暑が続く中、ぼちぼち見に行こうと思っていると鳥取県の自然保護監視員さんから

・人工授粉を試みた場所で果実が赤くなっている

・多くの柵で植物体が黄色くなっている

という観察結果が届きました。

急いで登ることにしました。

暑さに苦しみながら現地に行くと多くの柵でタケシマランは姿を消していました。残るものも黄変したものが多く、高温小雨で地上部を枯らしたのでしょう。

果実が残っていたのは2つの柵のみでした。一つは人工授粉を実施した柵、もう一つは実施していない柵です。前者には赤い果実が6個体に各1個、合計6個、青い果実が2個ありました。後者には青い果実が2個ありました。

人工授粉の有無にかかわらず大きな個体には果実は残っていなかったものの複数の果柄が残っていました。もう少し早く来ていれば採取できた可能性もあります。

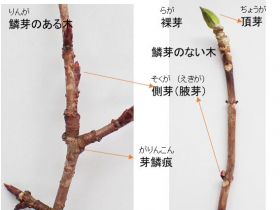

タケシマランは、ランという名前ですがユリ科の植物です。

タケシマランは本州中部以北と北海道の亜高山帯に生育する植物ですが、徳島県と兵庫県と鳥取県にも生育します。徳島県には剣山に、兵庫県と鳥取県には扇の山に生育します。

扇の山のタケシマランの大半は鳥取県側に生育し、兵庫県側にはほんのわずかしか生育しません。

タケシマランは兵庫県のレッドリストのAランク種になっています。鳥取県でも絶滅危惧種となっていますが、生育が安定しているとの判断でランクが下げられたこともありました。それがシカの食害で激減しランクが上がり、鳥取県希少野生動植物の保護に関する条例に基づき、特定希少野生動植物の植物32種の一つになっています。

タケシマランの絶滅はとりあえずは押しとどめています。次の手を考えたいと思います。