マンジュウホネホコリ

ホネホコリ属の一種を報告する。変形菌という生き物は変形菌綱に分類されている。乱暴な説明をする。変形菌綱の中でも、軸があって子嚢壁に石灰を含んでいるが、細毛体には石灰を含んでいない仲間は、モジホコリ目のカタホコリ科に分類されている。さらにカタホコリ科の中でも、子嚢壁の石灰が星形結晶のものはカタホコリ属に、粒状のものはホネホコリ属に分類されている。

但馬情報特急では、ホネホコリ属の変形菌について、アワホネホコリとダイダイホネホコリの二つを過去に報告している。ホネホコリ属は変形菌の中でも大きな勢力を占めており、なかなか魅力的であり、難解なグループでもあると思う。ホネホコリ属を紹介するのであれば、まずは最も代表的で普通種と言えるホネホコリ(Diderma effusum)を取り上げるべきなのであろうが、未だにできていない。

最も代表的で普通種と言えるホネホコリについては、但馬地域においても梅雨時期になれば簡単に見つけることができるし、私もこれまでにたくさん採取している。種同定についても間違っていないと自分では思っている。しかし、外見では見分けがつかない変種のオオイトホネホコリ(Diderma effusum var.pachytrichon)というのがいる。それは検鏡してみると細毛体などが少しだけ違っている。そして、そのオオイトホネホコリに間違いないというものを、私はまだ見つけていないのである。いや、既に見つけているかもしれないが自信を持って同定できていないのである。さらにホネホコリ属の基本種はマルホネホコリ(Diderma globosum)いう別の種になっているのだが、こちらはやや稀な種だそうで、私はまだ見つけることができていない。そんなこともあって、どうもホネホコリについて報告する気になれない。

ホネホコリ属は重要な属だと思うので、但馬情報特急での紹介種の充実を図ろうと気になりながら、なかなか手がつけられないままにようやく今月を迎えたのである。先日ある出来事があってマンジュウホネホコリを再認識することができ、この種については特徴的かつ魅力的であると同時に、種同定も間違いようのないものと確信があるので、今回取り上げることにした。

写真:左に若い子実体、右に変形体が見える。

先日のある出来事というのはこんな話である。9月の敬老の日、香美町のある地区の敬老会の行事に参加させていただく機会があった。その際、地区の婦人部の方々が作られた紅白饅頭をいただく幸運に恵まれた。地区の高齢の方々へお配りするために作られたものである。余計な話だが、私も高齢者に分類される年齢に入っているので頂戴してもそれほど厚かましいということはないと思う。そんなことで久しぶりに紅白饅頭にお目にかかる機会を得たのである。

写真:変形体。

改めて久しぶりにお目にかかる紅白饅頭。私のイメージしている紅白饅頭はもっと赤白がはっきりしていたように思うが、目にしたものは赤が薄紅色に抑えられていてとても上品な色合いであった。うっすらとした桃色で、紅白並べてようやくかすかに薄紅色と分かるような繊細さであった。

写真:未熟な子実体。

この色合い、どこかで見たような気がする、なんとなく見かけたような気がする。はッと思い出したのである。そう、マンジュウホネホコリだ。微かに、上品にうっすらと紅に染まった、半球形から少し押し下げられた球形のお饅頭。山の芋の粉を主原料とする生地で餡を包んで蒸した、上品なお饅頭。しかも紅白の紅い方。マンジュウホネホコリの和名の由来は、半球形から少し押し下げられた球形という形状、基本的な上用饅頭の形状そっくりであるとともに、淡桃色であることにより慶事に用いる紅白饅頭をも表しているわけである。

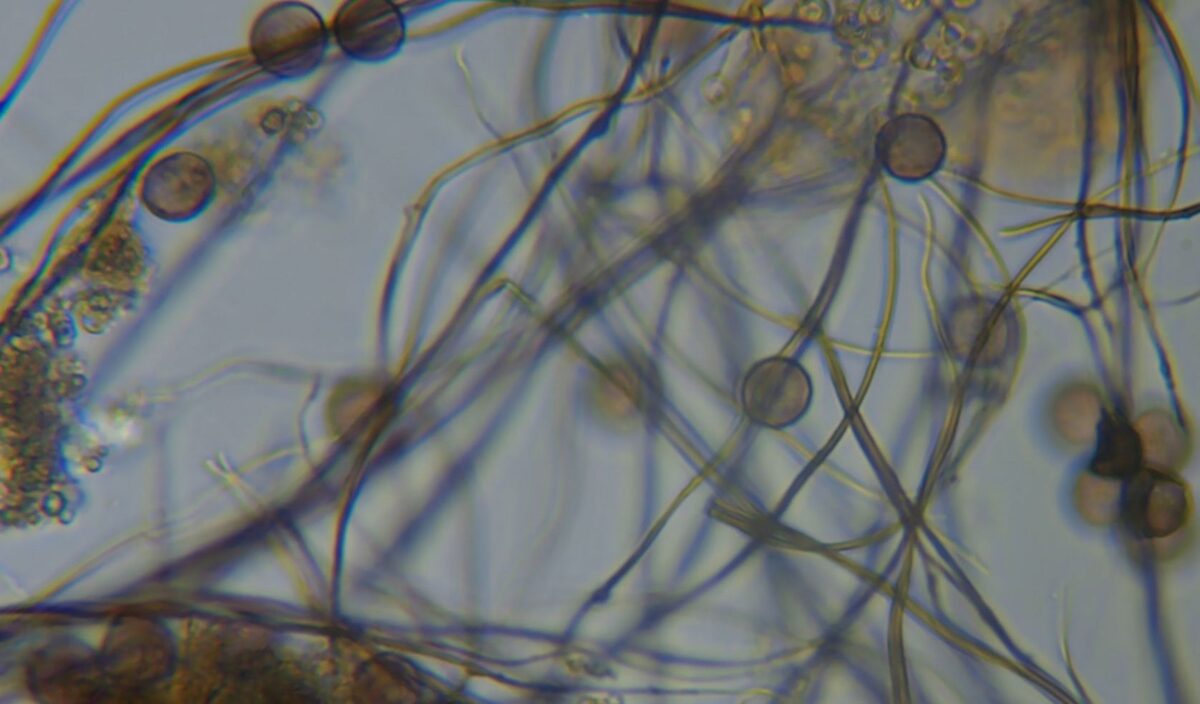

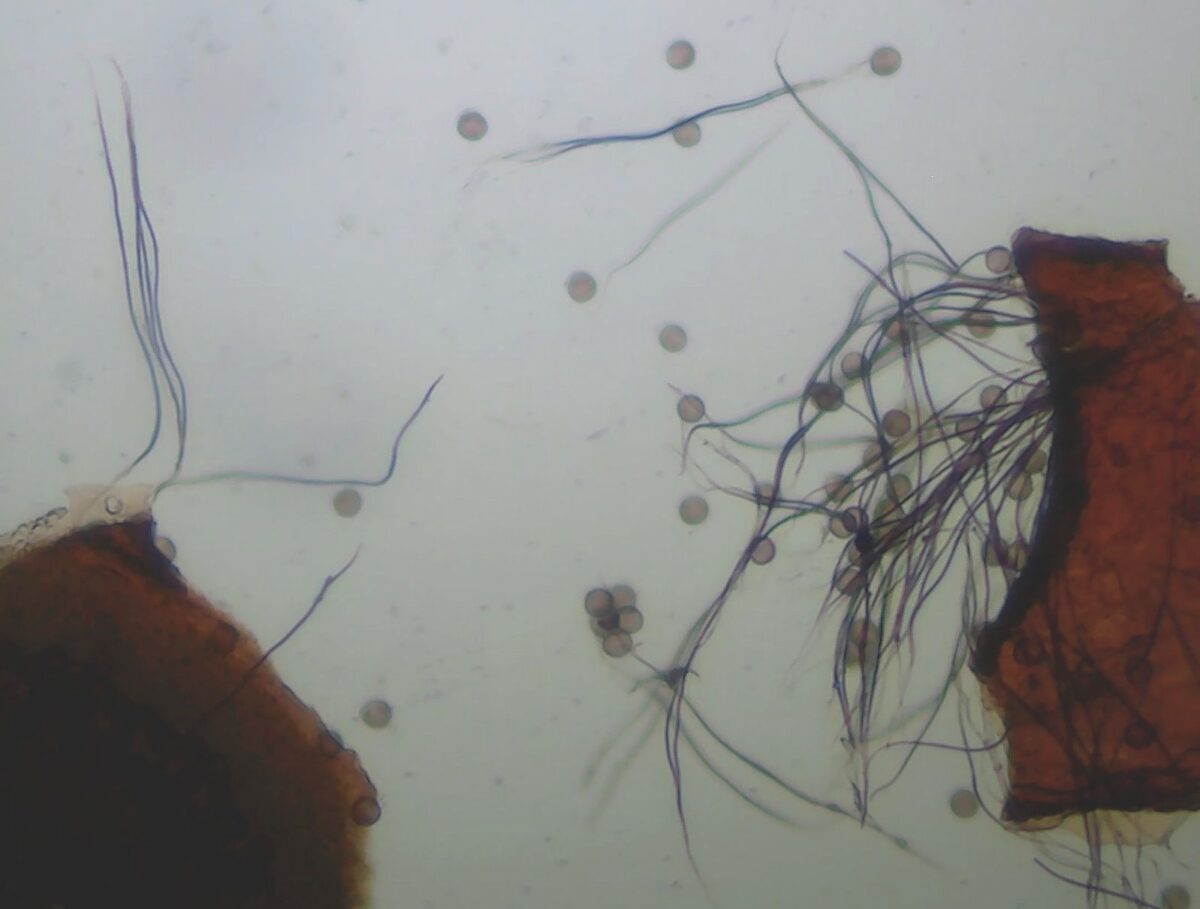

写真:胞子は直径8~9µm、細かい疣型でときに疣の集合部がある。

ちなみに、学名のtestaceumは、ラテン語で、「陶器のような」、「黄土色の」といった意味のようである。Testaceumは複数の生物の学名で使われている。私なら和名としてモモイロホネホコリと命名してしまうだろう。日本の文化を表す意味で和名としてはマンジュウホネホコリのセンスは素晴らしいと思う。

写真:細毛体は糸状で繊細、平滑、疎らに分岐。

マンジュウホネホコリ。子実体は単子嚢体型で、群生し、無柄。子嚢は半球形~押し下げられた球形、直径0.7~1㎜、淡肉色・桃白色または淡褐色を帯びた赤色、しばしば退色して白色。子嚢壁は2層。外壁は殻状で時に光沢がある。内壁は薄い膜質。軸柱は顕著で枕型~半球形。変形膜は不顕著。細毛体は糸状で繊細、平滑、疎らに分岐。胞子は直径8~9µm、細かい疣型でときに疣の集合部がある。変形体は黄色または淡褐色、私の見たものは淡黄白色。春から秋にリターなどにややふつうとのこと。

写真:軸柱は顕著で枕型~半球形。

マンジュウホネホコリについては外貌だけで種同定は可能であると考えるがどうであろうか。すなわち子嚢の形状と色合いから他に紛らわしいものが見当たらず、胞子や細毛体などを検鏡しなくても十分に同定可能だと思う。なお、検鏡してみると私の採取した標本については4つとも胞子の直径は図鑑通りであった。ときに疣の集合部があるらしいが気にする必要はないと思う。

写真:子嚢壁は2層。外壁は殻状で時に光沢がある。内壁は薄い膜質。

手元には豊岡市祥雲寺と竹野町竹野の計4標本があり、採取時期は5月24日から8月2日まである。ホネホコリと比べると出会うチャンスはずっと低いと思う。